Биография

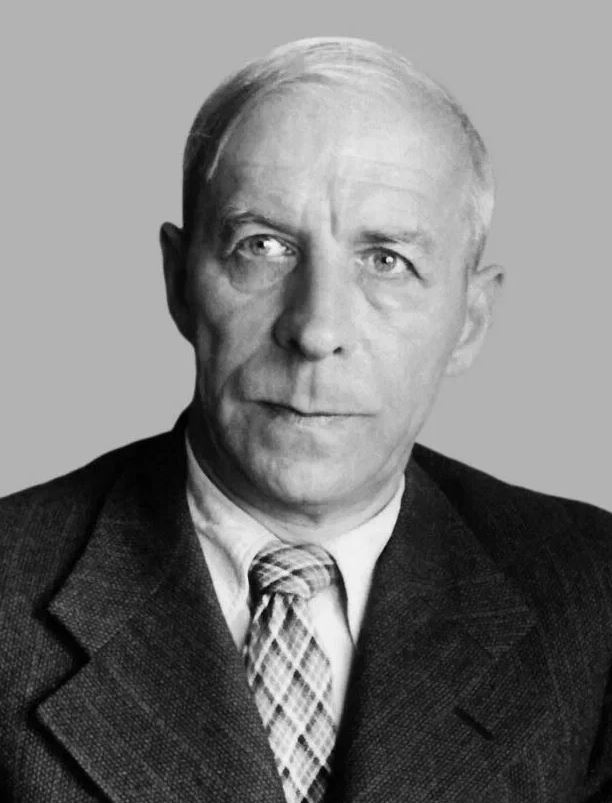

Николай Николаевич Асеев родился 5 июля 1889 года в городе Льгове Курской губернии, в семье страхового агента, работавшего в Курске. Когда будущему поэту было 6 лет, заболела его мать Елена Николаевна Асеева (Пинская), а когда исполнилось 8 лет, мать умерла. И главными воспитателями Николая Асеева стали дед Николай Павлович и бабушка Варвара Степановна. Они научили юного Колю не только читать и писать, но и привили ему трогательную любовь к образному, меткому языку народных песен и сказок.

В 1899 году десятилетним мальчиком Николай Асеев был привезен в Курск в дом своего дяди – Василия Николаевича Асеева (ул. 2-я Сергиевская, 34). Но, поступив в Курское реальное училище, он из-за сварливости и деспотичности супруги дяди перешел жить на квартиру к своему классному наставнику. Как и многие молодые люди того времени, увлекся революционными идеями. И в 1905 году, когда в Курске проходили революционные волнения студентов и рабочих, Асеев принял в них участие и даже был разыскиваем полицией. Приходилось скрываться у родственников. В этот раз все обошлось. Но в 1909 г. за революционную деятельность он все же ненадолго подвергался аресту в городе Льгове.

В 1909 году после окончания училища Асеев поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета. Харьков поэту не нравился. Единственное место, которое он с удовольствием посещал был дом сестер Синяковых. Одна из сестер Синяковых – Ксения позднее стала женой и музой поэта.

Из Харькова по настоянию отца Асеев переехал в Москву и поступил в Московский коммерческий институт. Параллельно с этим вскоре он стал слушателем курса лекций на филологическом факультете Московского университета.

В 1911 году его стихи публиковались в журнале «Весна». В 1912 году – новые публикации в столичной печати, а в 1913 году – в альманахе «Лира». В это время Н. Асеев познакомился с поэтами Валерием Брюсовым, Борисом Пастернаком, Федором Сологубом, Вячеславом Ивановым.

В эти же годы начались поэтические искания Николая Асеева. На его творчество заметное влияние оказывают поэты-символисты. Он входит в близкие к футуристам литературные группы, знакомится с творчеством Велимира Хлебникова, увлекается древнеславянской поэзией и фольклором.

В 1913 году вышел первый сборник стихов Николая Асеева «Ночная флейта». Затем последовали «Зор» (1914), «Леторей» и книга перевода скандинавских саг «Калевалы» (1915).

В 1915 году Николай Асеев был призван в армию и попал на австрийский фронт. Принять участие в военных действиях ему не довелось. Он заболел воспалением легких и у него обострился туберкулез легких. Его уволили из армии и отправили на лечение в Москву. В это время в Москве выходят его сборники стихов «Четвертая книга» и «Оксана» (1916).

В 1916 году он вновь был призван на службу. Поэт заново открывает для себя окружающую действительность. Он гневно осуждает чуждую народу войну, которая оскорбляет и достоинство человека, и красоту природы.

После Февральской революции 1917 года он всей душой поддержал демократические перемены в стране и армии. Он был избран в Совет солдатских депутатов 34-го стрелкового полка и направлен на учебу в школу прапорщиков в Иркутск. Николай Асеев, взяв с собой жену, фактически дезертировал из армии. Минуя Иркутск, он отправился в город Владивосток. Свершившаяся в 1917 году в Петрограде Октябрьская социалистическая революция внесла коррективы в планы Асеевых. Находясь в это время во Владивостоке, Николай Николаевич поддержал большевиков, явившись в новый орган власти – Совет рабочих и солдатских депутатов. В Совете он получил должность заведующего биржей труда, а затем стал сотрудничать в качестве журналиста в местной прессе.

Во Владивостоке он создал литературно-художественное общество «Балаганчик», а в 1920 году на его основе организовал футуристическую группу «Творчество», в состав которой вошли Сергей Третьяков и Давид Бурлюк.

В 1921 годуАсеев издает сборник стихов «Бомба», восторженно принятый В. Маяковским. В нем публикует два цикла стихов: «Заржавленная лира» и «Стихи сегодняшнего дня». Однако большая часть тиража сборника была уничтожена белогвардейцами. Газета, в которой трудился Асеев, подверглась репрессиям, и ему пришлось вначале переселиться за город, а потом бежать в Читу (тогда столицу Дальневосточной республики). Здесь он подготовил к изданию сборник стихов «Стальной соловей» (позднее был издан в Москве).

В начале 1922 года Николай Асеев по личному вызову наркома просвещения А. В. Луначарского из Читы приехал в Москву.

С 1923 года Асеев активно работает в ЛЕФе («Левый фронт искусств») и много пишет стихотворений, фельетонов, памфлетов.

В феврале 1927 года он вместе с Владимиром Маяковским посетил Курск, где со стихами и лекциями поэты выступили во Дворце рабочих (ныне Свиридовский центр искусств).

В 1928 году Асеев совершил поездку за границу. Возвратившись на Родину, написал цикл стихов о буржуазном Западе.

В это время один за другим вышли его сборники «Время лучшим», «Молодые стихи», «Москва-песня», «Высокогорные стихи».

Во второй половине 20-х годов Николай Николаевич в своем творчестве довольно часто стал обращаться к курской теме, к городам Льгову и Курску. В итоге это обращение выльется в цикл стихов «Курские края», которые обозначили в творчестве поэта новую, принципиально значимую веху.

В 1934 году в СССР был образован Союз писателей. Николай Асеев стал одним из первых его членов. Об авторитете поэта свидетельствует его общественное положение: он входил в редакционную коллегию «Литературной газеты», был вначале кандидатом в члены, а потом членом оргбюро союза писателей СССР, возглавлял комиссию оргкомитета по приему в Союз писателей, на Первом съезде был избран в состав правления и активно работал в нем. Асеев одним из первых среди советских литераторов в январе 1939 года был награжден орденом Ленина, избирался депутатом Моссовета. В 1941 году за поэму «Маяковский начинается» (1936–1939) получил Государственную премию СССР.

С августа 1941 по июнь 1943 года Н. Н. Асеев жил в Чистополе. К чистопольскому периоду жизни поэта относятся события, резонансом которых стали публикации 80-90-х годов XX века, обвиняющие Асеева в причастности к трагической гибели известного русского поэта Марины Ивановны Цветаевой. Основаны они, главным образом, на письмах дочери Цветаевой Ариадны Эфрон Борису Пастернаку и татарскому литературоведу Рафаэлю Мустафину. В них говорилось о том, что Асеев будучи руководителем группы Литературного фонда в Чистополе и отвечая за трудоустройство и бытоустройство эвакуированных писателей-москвичей, не откликнулся на призыв М. Цветаевой о помощи, что и стало основной причиной ее ухода из жизни. (Немаловажно, что существует несколько версий причин самоубийства М. И. Цветаевой. Это одна из них).

Об истории взаимоотношений Н. Н. Асеева и М. И. Цветаевой писала чистопольский краевед Вера Чикрина в книге «Два дня десятилетиям равные...: М. Цветаева в Чистополе» (Чистополь, 2007).

Книга, по существу, реабилитирует Н. Н. Асеева от тех страшных обвинений, которые на него обрушились спустя много лет после той страшной трагедии. Исследования В. Чикриной основаны на документах, воспоминаниях, дневниках и письмах современников. В них четко прослеживается мысль о том, что ни «трусом», ни «предателем» Асеев не был.

С Николаем Асеевым Марина Цветаева познакомилась в конце марта 1941 года. Он, давний поклонник ее поэзии, еще в 1926 году вместе с Н. Тихоновым и С. Кирсановым восхищенно реагировал на ее «Поэму Конца», прочитанную им Борисом Пастернаком. А в дни личного знакомства не менее восхищенно встретил ее переводы, опубликованные в это время (стихи испанского поэта Г. Лорки, французского Ш. Бодлера, украинского И. Франко).

Из писем и дневников сына М. Цветаевой Георгия (Мура), известно, что после возвращения М. И. Цветаевой из эмиграции и ареста ее мужа и дочери Н. Н. Асеев принимает деятельное участие в ее судьбе. В Москве у Асеевых мать и сын бывали довольно часто, об этом же говорила Ксения Михайловна Асеева. Цветаева, у которой по ее собственному признанию, «глаза плачут... просто от ласковой интонации», в Асееве нашла не просто ценителя своих стихов, но и советчика и моральную поддержку. Н. Н. Асеев был в курсе ее дел, всячески пытался ввести ее в литературные круги, создать ей определенную репутацию, хлопотал о включении Цветаевой с сыном в группу отъезжающих из Москвы в эвакуацию.

Будучи в эвакуации в Елабуге, М. Цветаева стремилась жить в Чистополе, так как знала, что там семья Б. Пастернака, что там семья В. Бокова, знала, что там Н. Асеев и очень рассчитывала на его поддержку и помощь. Если оценивать ситуацию спокойно, поездка в Чистополь незадолго до гибели увенчалась успехом – если целью был переезд. Разрешение было получено! Найти жилье – все говорили – было вполне возможно; хорошие люди обещали помочь и в поисках работы...

Не случайно именно Асееву Цветаева поручает своего сына. Она уверена, что ему она может его доверить: за несколько месяцев знакомства у нее сложилось впечатление об Асееве как о человеке порядочном. Поездка в Чистополь это впечатление лишь подтвердила: именно он настоял на рассмотрении просьбы Цветаевой о переезде в Чистополь на совете эвакуированных и поддержал ее. Делясь с сыном о перспективах жизни в Чистополе, она говорила о предполагаемой работе в колхозе вместе с женой Асеева и ее сестрами, а потом, если выйдет, – судомойкой в открываемой писателями столовой.

Мур также рассчитывает на помощь Асеевых, приезжает к ним сразу же после похорон матери, получает благодаря хлопотам Николая Николаевича разрешение прописаться на его жилплощади, перевозит вместе с ним вещи с пристани в дом Асеевых. Сразу после его появления в Чистополе он принимает решение о возвращении в Москву: на это у него были объективные причины. Такой вариант, как жить у Асеевых в имевшихся условиях, да еще с человеком, больным туберкулезом, он даже не рассматривает. Николай Николаевич добивается для него направления в Москву, Ксения Михайловна занимается продажей лишних вещей. По мнению автора книги В. Чикриной, Асеев, несмотря на то что он потрясен случившимся, сделал для сына Цветаевой все, что возможно было в то сложное военное время.

После Великой Отечественной войны Асеев продолжал писать стихи, занимался переводами (известны его переводы стихов Мао Цзэдуна). В 1961году вышла его книга «Зачем и кому нужна поэзия» с воспоминаниями о поэтах-современниках – Владимире Маяковском, Сергее Есенине, Велимире Хлебникове, Виссарионе Саянове, Александре Твардовском. В ней Николай Асеев также размышлял о происхождении русского стиха. Советский филолог, академик Дмитрий Лихачев написал подробную рецензию на «интересную по мыслям и блестяще написанную» книгу. В эти годы Асеев преподавал в Литературном институте, помогал издаваться молодым поэтам Виктору Сосноре, Андрею Вознесенскому, Юрию Панкратову.

Николай Асеев проявил себя и как талантливый переводчик зарубежных поэтов, и как публицист, и как литературовед. Им опубликованы литературно-критические статьи, очерки, рассказы и воспоминания. Именно они составили изданные в разные годы книги «Дневник поэта», «Работа над стихом», «Проза поэта», «Зачем и кому нужна поэзия» и другие. Всего им издано более 80 поэтических и прозаических сборников.

Подтачиваемые годами и болезнями, таяли силы, но до последних дней своих работал мастер: для него не было жизни вне поэзии.

Н. Н. Асеев деятельно готовился к празднованию 80-летия со дня рождения В. В. Маяковского. На радио подготовили беседу с ним о великом поэте революции. Запись эта была передана в день юбилея. А буквально за день газеты поместили сообщение о смерти Н. Асеева, последовавшей 16 июля 1963 года после тяжелой и продолжительной болезни. «До самой последней минуты, – говорилось в некрологе, – несмотря на тяжелую болезнь, Николай Николаевич работал для поэзии. Творческий порыв, душевная молодость, удивительное жизнелюбие, пламенная люб

За заслуги перед советской литературой Н. Н. Асеев был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Николай Асеев похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.